Demmin Cantos

Demmin Cantos

Falls die Berlinale aus diesem Grund den Film gemieden haben sollte, würde dies die Unfähigkeit zeigen, die Autonomie der Kunst zu respektieren und den Film politisch zu beurteilen. Andererseits zeigt sich in der globalen Politik, dass Europa aufgrund wirtschaftlicher Interessen beginnt, die Ukraine zu vernachlässigen und wieder Beziehungen zu Russland zu knüpfen. Dies ist ein brillantes Beispiel für die Vielschichtigkeit von Syberbergs Kunst, die Vergangenheit und Gegenwart miteinander verschränkt und die auch je nach politischem Kontext missbraucht oder verzerrt interpretiert werden kann, was den Zuschauer zum Nachdenken anregt. In diesem Sinne scheitert jeder schon daran, den Film überhaupt zu verstehen, der in seinen Filmen sowohl eine klare moralische als auch eine politische Position sucht. Syberbergs Werke, die stets die Erinnerung und die Reflexion der Geschichte thematisieren, steuern niemals auf das Ziel zu, eine allzu offensichtliche oder banale Moral neu zu beleben. Vielmehr sind sie tief in komplexe Zusammenhänge verwoben, und auch die Bilder, die Syberberg erschafft, tragen eine Mehrdeutigkeit in sich. Die Debatten um seine Filme entstehen daher nicht durch die Filme selbst, sondern durch Zuschauer, die es nicht schaffen, sich den Prämissen seiner Werke zu öffnen.

Demminer Gesänge von Hans-Jürgen Syberberg:

Ein Film, der durch gelebte Praxis das Leben zur Kunst macht.

Syberbergs Kunst nimmt die seelische und materielle Zerstörung und die Trümmer der Geschichte als Grundlage; dies ist ein zentrales Thema in seinen Filmen. Sein Doku-Essay „Demminer Gesänge“ ist ein Werk, das eine Antwort darauf gibt, wie wir unser Leben auf einer solchen historischen Zerstörung und ihren Trümmern aufbauen können. Er verknüpft seine persönlichen Verbindungen zu Demmin mit dessen Geschichte – einem Ort, an dem, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die russische Armee ankam und mindestens 1000 Frauen und Kinder Massensuizid begingen, gerade bevor das Dorf überrannt wurde. In diesem Ort, der noch immer durch die Traumata der Vergangenheit gezeichnet ist, schaffen Syberberg und seine Gesellschaft die Räume, wo die Menschen sich erneut begegnen, miteinander sprechen und zukunftsorientierte Pläne für die Gemeinschaft entwickeln. All diese Aufnahme macht ein gelebtes Leben zur Kunst.

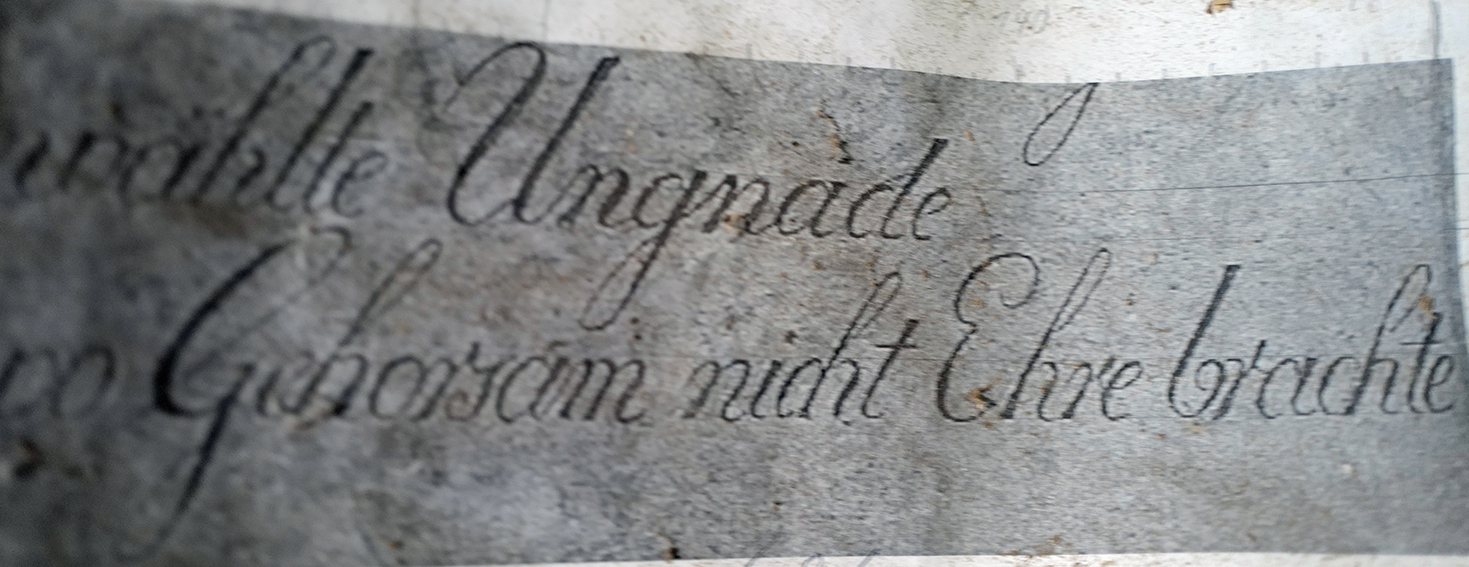

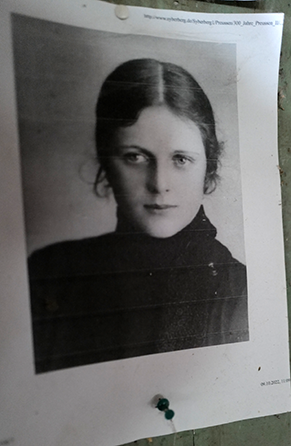

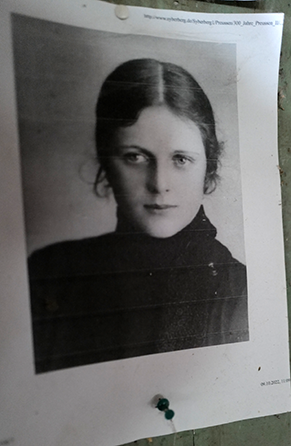

In Demminer Gesänge bleibt Syberbergs wesentliche ästhetische Methodik – also Wiederholung und Zitat, Voice-Over, Anspielungen seiner Filmszenen in seinen Werken und viele lange Monologe etc. – weiterhin wirksam, doch besonders in der Musik tritt eine Unterscheidung auf. Die Musik, die in regelmäßigen Abständen wiederholt wird und das strukturelle Gerüst des Films bildet, ist nicht die von großen Komponisten wie Wagner oder Mozart, sondern ein Teil des Chorals „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“ von Joachim Neander, der von einer 97-jährigen Frau mit zarter Stimme gesungen wird. Ihre unvollkommene Darbietung auf der wackeligen Orgel spiegelt die psychische Unruhe der Demminer Geschichte wider, während die ständig verwackelten Bilder des Films dies ebenfalls tun, und sie sind die ursprüngliche Quelle aller Monologe Syberbergs! Mit einem warmen, menschlichen Blick auf die alte Frau wird ihre Stimme wiedergegeben, die nicht mehr über die Tragödie Demmins schweigt, sondern das Verlangen nach einem neuen Leben ausdrückt, in dem sie mit anderen Menschen zusammenkommt und die Vergangenheit überwindet, was einen Menschen und sein begrenztes Leben reflektiert. Diese Dokumentation ist daher sehr melancholisch, doch ihre Stimme flackert wie ein Leuchtsignal des Glühwürmchens, ein kleines Signal der Hoffnung, das die Menschen zusammenbringt. Aus diesem Grund möchte Syberberg nicht einfach nur über die Tragödie der Geschichte klagen, sondern sie durch gemeinsames Singen heilen. Dies ist seine philosophische Reflexion, die darauf abzielt, von der seelischen Unruhe der Demminer Geschichte zur Ruhe zu gelangen.

Deshalb: Singen und singen, aber nicht allein!

Hier, wo du mitsingst, „findest du deine Ruh'!“

Youjeong Yang Korea

Nach den Filmen für die öffentlichen Häuser und Sende-Instanzen dafür begannen wir am realen Ort der Herkunft in dem was noch greifbar war nochmal diese Installationen mit filmischen täglich zu begleiten und festzuhalten was lebend als Film selbst geschah. Demmin im Modell nochmal als "Film" der öffentlichen Häuser.

Vom Ende der Welt an das andere.