Das Gedächtnis, das sind die Bilder in seinem Kopf, die Erinnerung an die nackten jüdischen Mädchen aus der Krankenstation, die er, der Häftling Nr. 3444, für Mengele hat fotografieren müssen. Eines der Fotos, das zwei dreizehnjährige Zwillingsschwestern zeigt, ist heute auf der ganzen Welt bekannt, im Museum des Stammlagers kann man diese und andere Aufnahmen als große Wandbilder betrachten: die nackten abgemagerten Körper, die angstvollen Blicke, die jetzt den Blicken der Zuschauer ausgeliefert sind. Brasse erzählt, wie sehr sich die Mädchen schämten, sich vor ihm und dem SS-Mann, der sie hergebracht hatte, ausziehen zu müssen. Diese Situation, sagt Brasse, war auch ihm peinlich, wörtlich: sie "beschämte" ihn. Er stellte einen Paravent auf, damit sie wenigstens unbeobachtet ihre Häftlingskleider ablegen konnten. Dann wurden sie fotografiert, von vorn, von der Seite, von hinten. Sie zogen sich wieder an, der SS-Mann brachte sie ins Krankenrevier zurück. Wenige Tage später waren sie tot.

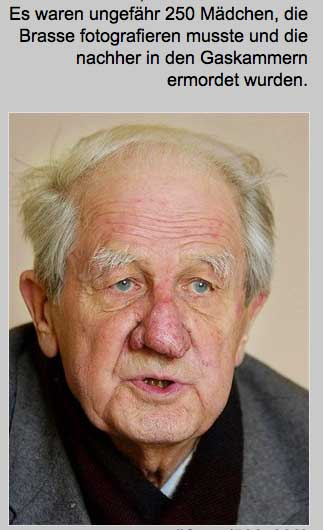

Er hat von ihrem Schicksal gewusst, dass die Mädchen nachher in den Gaskammern ermordet werden. Beim Fotografieren, wenn er durch die Linse sah, hat er auch ihren Tod gesehen. Am Ende seines Lebens hat er nachgerechnet: Es waren ungefähr 250 Mädchen. Von den unzähligen anderen deformierten Körpern, allesamt Versuchsobjekte, und den gewöhnlichen Häftlingen, die auch oft schon nach wenigen Wochen nicht mehr lebten, gar nicht zu reden. Wahrscheinlich, sagt Brasse, habe ich fünfzigtausendmal auf den Auslöser gedrückt.

Nach seiner Befreiung 1945 hat Brasse ein Fotostudio aufgemacht. Ich begann von neuem zu leben, sagt er. Er verdiente nicht schlecht. Aber schon nach wenigen Monaten holte ihn die Vergangenheit ein. Jedes Mal, wenn er eine junge Frau fotografierte, erschienen im Sucher die toten jüdischen Mädchen, ihre nackten Körper, ihre Angst. Das ging nicht mehr, sagt Brasse, die "Sinnestäuschungen" haben sich wiederholt, auch ein Psychiater konnte ihm nicht helfen. Er musste die Kamera weglegen, einen anderen Beruf ergreifen. Das war 1946. Ich habe nie wieder in meinem Leben fotografiert, sagt Brasse. Und noch heute wären, würde er durch den Sucher eines Fotoapparats blicken, die toten Mädchen sofort wieder da.

Ist man am Ende den Bildern ausgeliefert, den "Trugbildern", die nicht mehr aus dem Gedächtnis verschwinden? Oder lässt sich das Unfassbare irgendwann doch vergessen? Anders gefragt: Ließe sich der Perspektive auf unsagbare Gewalt so standhalten, dass sie zur kollektiven "Erinnerung" gemildert würde? Der anonyme Blick verfolgt nicht nur den Einzelnen, er bestimmt das Gedächtnis der Nachgeborenen. Manche dieser Fotos sind heute Ikonen, manche sind immer noch unbekannt, man will sie gar nicht kennen.

Zum Beispiel jenes Amateurfoto, aufgenommen im Sommer 1941 an einer Tankstelle in Kaunas. In seiner Unschärfe gespenstisch, in seiner Wirklichkeit noch drastischer, noch eindeutiger. Bildunterschrift: "Litauer erschlagen jüdische Mitbürger. Deutsche Soldaten schauen zu." Die Soldaten, die nur "privat" beteiligt sind, umstehen den Platz. Der Platz ist mit Blut überströmt, im Blut spiegeln sich die Körper der Opfer und ihre Mörder. Nur ein Einziger von ihnen ist in "Aktion": Er schwingt den Schlagstock. Er schwingt ihn noch immer, obwohl der vor ihm liegende Körper in diesem Augenblick vermutlich bereits tot ist.

Nur wenige Schritte entfernt steht der Fotograf, vor ihm liegt noch ein weiterer Toter, auf dem Bauch, mit dem Gesicht in einer Blutlache. Der Abstand zum Verbrechen ist erschreckend gering, ein, zwei Schritte sind genau die Distanz zwischen ihm und dem Mörder.

Der Fotograf ist nicht bekannt. Man weiß nicht, ob er einer der Beteiligten, ein Einheimischer oder einer der umstehenden Soldaten war, einer von jenen, die zugesehen haben, wie Juden an dieser Tankstelle erschlagen werden. Zum wievielten Mal hat der Mann mit dem Knüppel vor ihm bereits ausgeholt und damit einen Menschen ermordet? Und was hat der, der zugesehen und fotografiert hat, in diesem Augenblick gedacht? Was hat ihn veranlasst, durch den Sucher seines Fotoapparats zu sehen und schließlich abzudrücken?

Im Nachhinein stellt sich die Frage, ob man nach einem solchen Foto, auch als Unbeteiligter, weiterleben kann wie vorher. Ich stelle mir vor, die Mörder sind am Abend zu ihren Familien zurückgekehrt, haben sich das Blut abgewischt und sind am nächsten Morgen ihrer Arbeit nachgegangen, als Fabriksarbeiter, Eisenbahner oder Gemischtwarenhändler, unberührt von dem, was gestern gewesen war. Aber was ist aus dem Fotografen geworden, dem Zeugen, was aus dem Bild im Sucher seiner Kamera, im Sucher seines Gehirns, aus dem es nie wieder verschwindet?

Kann man diese Frage auch heutigen Pressefotografen stellen, die aus Kriegsgebieten berichten, die Fotos von Hinrichtungen, von massakrierten Leichen "schießen"? Ist das Berufsalltag? Und wie wird man so ein Bild wieder los, wenn es einem zu viel wird, und wie lebt man damit, wenn man es nicht mehr loswerden kann? Das hätte ich gerne Brasse gefragt.

Im Notizbuch habe ich damals auch die Einsamkeit seines Lebens festgehalten. Warum sonst hat er mir erzählt, dass er sich oft auf den Friedhof fahren lasse, ans Grab seiner Frau. Dann rede er mit ihr. Sei geduldig, sagt er, ich komme ja bald. Er hat sie im selben Jahr geheiratet, in dem er aufgehört hat zu fotografieren. Sie hat wohl nie verstanden, was da wirklich in Auschwitz war. Er habe nie mit ihr darüber gesprochen. "Hätte ich das tun sollen?", fragt er. Im Notizbuch habe ich mir auch den Satz notiert: "Es ist sehr wichtig, im Leben viel Glück zu haben." Dass ich überlebt habe, sagt Brasse, war einfach Glück. Glückliche Zufälle. "Ich habe wirklich ein sehr gutes Leben gehabt." Das kommt mir im Nachhinein fast fremd vor, als hätte er sich diesen Satz von jemandem geliehen.

Als ich 2012 ein zweites Mal in Auschwitz war, entdeckte ich im Museumsshop von Birkenau seine im Jahr davor erschienene Autobiografie. Das Exemplar, das ich aufschlug, war von ihm persönlich mit einer Widmung versehen: "Erfolge und viel Glück im Leben wünscht der ehemalige Häftling 3444 Brasse Wilhelm." Ich habe das Buch gekauft und später nach Brasses Adresse in Zywiec gefragt, wo er vor Auschwitz gelebt hatte und seither wieder zu Hause war. "Ich liebe die Gegend hier, unsere Beskiden, ich liebe die Stadt, in der ich lebe", schreibt Brasse auf der letzten Seite seiner Lebenserinnerungen. Die Stadt ist von Auschwitz wenig mehr als fünfzig Kilometer entfernt, nah genug am Ort des Schreckens.

Ich schrieb einen Brief in die ulica Sienkiewicza, auch weil ich wusste, wie gern Brasse sich auf Deutsch unterhielt. Ich schrieb ihm, dass ich sein Buch gekauft hatte, und von der Widmung darin, der Widmung mit dem Glück. Aber ich bekam keine Antwort mehr. Wenige Wochen später hörte ich die Nachricht von seinem Tod, und ich frage mich, ob die Bilder von den nackten jüdischen Mädchen nun ausgelöscht sind oder ob ihr Schrecken in einem größeren Gedächtnis genauso gebannt bleiben wird. (DER STANDARD, 22.11.2014)

Gerhard Zeillinger, geb. 1964 in Amstetten, ist freier Schriftsteller, Germanist, Historiker.