Home

Kultur

BÜHNE

Warum Peter Stein Gedankenfürze im Theater ablehnt

Der Regisseur will alle drei Teile von Schillers „Wallenstein“ in

Berlin inszenieren. Mit WELT.de spricht Stein über die deutsche Regietheater

und die letzte Olivenernte. Beides kann zu Wut- und Schweißausbrüchen

führen.

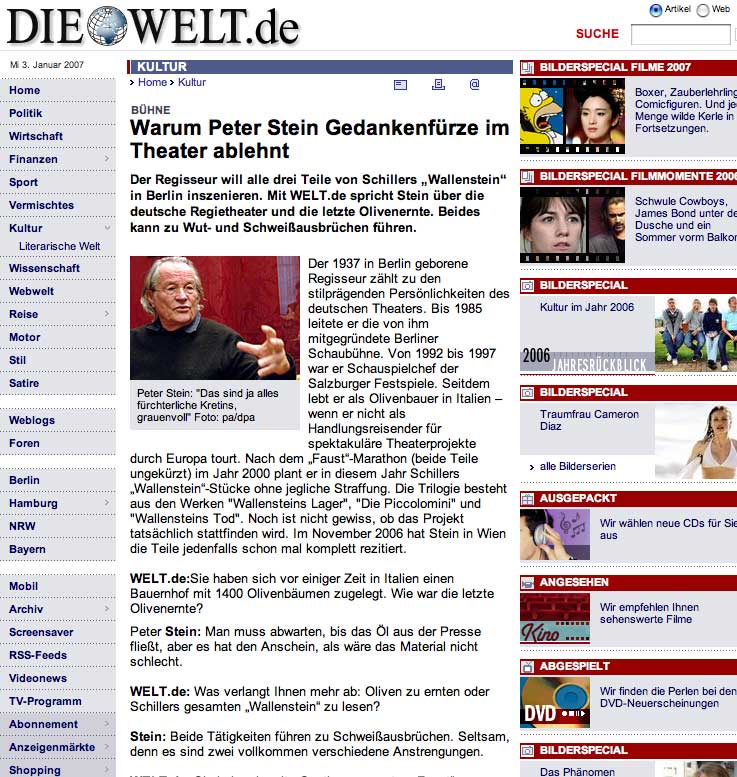

Peter Stein: "Das sind ja alles fürchterliche Kretins, grauenvoll" Foto:

pa/dpa

Der 1937 in Berlin geborene Regisseur zählt zu den stilprägenden

Persönlichkeiten des deutschen Theaters. Bis 1985 leitete er die von ihm

mitgegründete Berliner Schaubühne. Von 1992 bis 1997 war er Schauspielchef

der Salzburger Festspiele. Seitdem lebt er als Olivenbauer in Italien – wenn

er nicht als Handlungsreisender für spektakuläre Theaterprojekte

durch Europa tourt. Nach dem „Faust“-Marathon (beide Teile ungekürzt)

im Jahr 2000 plant er in diesem Jahr Schillers „Wallenstein“-Stücke

ohne jegliche Straffung. Die Trilogie besteht aus den Werken "Wallensteins

Lager", "Die Piccolomini" und "Wallensteins Tod".

Noch ist nicht gewiss, ob das Projekt tatsächlich stattfinden wird. Im

November 2006 hat Stein in Wien die Teile jedenfalls schon mal komplett rezitiert.

WELT.de:Sie haben sich vor einiger Zeit in Italien einen Bauernhof mit 1400

Olivenbäumen zugelegt. Wie war die letzte Olivenernte?

Peter Stein: Man muss abwarten, bis das Öl aus der Presse fließt,

aber es hat den Anschein, als wäre das Material nicht schlecht.

WELT.de: Was verlangt Ihnen mehr ab: Oliven zu ernten oder Schillers gesamten „Wallenstein“ zu

lesen?

Stein: Beide Tätigkeiten führen zu Schweißausbrüchen.

Seltsam, denn es sind zwei vollkommen verschiedene Anstrengungen.

WELT.de: Sie haben bereits Goethes gesamten „Faust“ an einem Stück

gespielt. Die von Ihnen bevorzugten Marathon-Distanzen werden leicht zu körperlichen

Bewährungsproben.

Stein: Ich strenge mich an, damit man das nicht merkt. Niemand, der dafür

bezahlt hat, soll das Gefühl haben, dass sich hier jemand ächzend

durchquält. Ich versuche das so leicht und fließend wie möglich

zu machen. Aber natürlich ist es am Ende doch anstrengend. Ich weiß auch

nicht, wie viele Leute am Ende beim „Wallenstein“ einschlafen werden.

WELT.de: Noch mal zurück zu Ihren Olivenbäumen. Warum dieser Rückzug

aufs Land?

Stein: Wissen Sie, alte Knacker wie ich, wenn die mal die Fünfzig erreicht

haben, sehnen sich nun einmal ganz banal nach einem Häuschen im Grünen.

Dass mir ein Bauernhof in die Hände gefallen ist, war gar nicht vorgesehen.

Jetzt habe ich 1400 Olivenbäume – und die Not, diese komischen Früchte

irgendwie runter zu holen.

WELT.de: Also kein Exil?

Stein: Einzig insofern, als ich nicht mehr in Deutschland wohne und auch beabsichtige,

dieses Land so wenig wie möglich zu betreten.

WELT.de: Und die reiche deutsche Theaterlandschaft?

Stein: Da wird so blödes Zeug veranstaltet, das mich überhaupt nicht

interessiert. Irgendwelcher Quark, irgendwelche besserwisserischen Ideechen.

Anstatt die Werke zu interpretieren. Das ist eben meine Vorstellung von Theater,

dass man Interpret eines Werks ist und sich als solcher für die Absichten

des Autors interessiert, der dieses Werk geschaffen hat.

WELT.de: Aber die Zeiten ändern sich und mit ihnen die Interpretationen.

Stein: Mittlerweile glauben die Regisseure, sie seien die eigentlichen Autoren.

Sie nutzen das Material von den wirklichen Autoren nur noch als Steinbruch.

Das kann man machen. Ich halte das für Schwachsinn und interessiere mich

nicht für die Gedankenfürze von diesen relativ dummen Leuten, die

sich zurzeit Regisseure nennen. Bekanntlich sind Theaterleute – das ist

das Entsetzliche – nicht fürchterlich intelligent. Das brauchen

sie auch gar nicht zu sein. Denn sie sollen ja lediglich die Texte von anderen

Leuten zum Leben erwecken.

WELT.de: Glauben Sie, dass solche Totalaufführungen wie Ihr „Faust“ oder

der nun geplante „Wallenstein“ im Sinne der Autoren lagen?

Stein: Natürlich! Schiller hat sich das inständig gewünscht.

Er hat verzweifelt versucht, eine Gesamtaufführung des Werkes zu ermöglichen.

Aber so etwas ist eben schwer zu leisten. Ich organisiere das nun: das Gesamtwerk,

so wie es gestaltet ist, einmal hintereinanderweg zu durchlaufen, nicht an

zwei Abenden, sondern als ein Theaterstück. Das kann man nicht in ein

Repertoire-Theater einbauen. Dazu ist es viel zu lang, schon die Arbeitszeit-Regelungen

erlauben das nicht. Da muss man extra eine Halle mieten, die muss man einrichten,

man muss für Essen sorgen, für Toiletten. Ich bilde mir ein, für

all dies das notwendige Knowhow zu haben.

WELT.de: Ist es nicht auch eine bewährte Gepflogenheit, zu kürzen?

Stein: Selbst wenn ich kürze, bleiben da immer noch zweieinhalb Stücke.

Mit Pausen ist man schnell bei neun bis zehn Stunden.

WELT.de: Steckt in solchen Ausdehnungen die Utopie, dass Real- und Kunstzeit

zusammenfallen?

Stein: Das Thema des Theaters ist grundsätzlich die Zeit. Nehmen Sie die

Aufführungen der Tragödien in Griechenland. Wie wir ziemlich genau

wissen, fingen die um neun Uhr an und hörten um sechs, sieben Uhr mit

Einbruch der Dämmerung auf – ein Theatertag, an dem sich die Zeitvorstellungen

der Leute ununterbrochen verschoben haben, mal verdichtet, mal gedehnt. Menschen,

die sich heute noch dafür interessieren, solche Erfahrungen zu machen,

biete ich das an. Dahinter steckt keine Werktreue-Ideologie, sondern schlicht

und einfach ein alternatives Angebot.

WELT.de: Das klingt sehr marktorientiert.

Stein: Absolut. Ich suche einen Markt, auf dem ich meine Produkte verkaufen

kann. Und die haben eine bestimmte Charakteristik.

WELT.de: Der Markt gehört zurzeit anderen Produktionen: Gefeiert wurde

jüngst ein „Wallenstein“ der Gruppe Rimini-Protokoll. Die

Rollen wurden darin mit echten Protagonisten besetzt – Politikern, Vietnamveteranen,

Astrologen. Schillers Text kommt auf der Bühne nur noch in Form kleiner

Reclamheftchen vor.

Stein: Ohne Schillers Text? Aha, so wird das heute also gemacht. Können

Sie mir sagen, warum ich ins Theater gehen soll? Um mir anzuschauen, wie irgendwelche

Politiker über Reclam-Texte von Herrn Schiller schreiten? Das ist doch

völliger Schwachsinn. Mich würden Sie in so etwas nie hineinbringen.

Weil ich mich gerade für die Worte interessiere, die Schiller geschrieben

hat.

WELT.de: Was haben Sie über das Stück mitzuteilen?

Stein: Beim Lesen ging es mir sehr seltsam. Was ist das für eine Struktur?

Wallenstein tritt zunächst nicht auf. Und wenn er aufgetreten ist, dann

passiert nichts. Alles wird immer nur hinausgeschoben, jedes Geschehen, jede

Handlung, jede Tätigkeit, es wird geredet, gezweifelt, gezögert.

Dann ging mir auf, dass genau diese Schwierigkeit, einen Entschluss zu fassen,

Gegenstand des Stücks ist. Der Mensch ist frei: Er kann sich so oder anders

entscheiden. Aber wie er sich auch entscheidet, es wird schlecht ausgehen.

Denn genau jene Hybris, sich als entscheidungsberechtigt zu setzen ist es,

die die Götter strafen. Das ist die Mitteilung der Tragödie.

WELT.de: Wie weit sind die Vorbereitungen zu der Inszenierung am Berliner Ensemble

denn gediehen? Wie man hört, soll Brandauer Ihr Hauptdarsteller werden,

nachdem der ursprünglich favorisierte Gert Voss Ihnen einen Korb gegeben

hat?

Stein: Wie das genau war, wissen weder Sie noch ich. Auf jeden Fall hat mir

der Voss in der Tat erst zugesagt, dann abgesagt. Vielleicht aus Bequemlichkeit.

Oder er hat gehofft, das mit Andrea Breth am Burgtheater machen zu können.

Nun hört man, dass die das in Wien nicht auf die Beine kriegen, es gibt

sogar Leute, die sagen, das sei im Grunde genommen schon längst abgesetzt.

Ich persönlich finde das sehr bedauerlich. Was meine Inszenierung angeht,

so ist noch nichts entschieden. Es gibt finanzielle und juristische Probleme.

Wir arbeiten daran. Wenn das nicht bald durch ist, schmeiß ich’s

hin.

WELT.de: „Wär’s möglich, könnt ich nicht mehr wie

ich wollte?“, sagt Wallenstein. Haben Sie sich das auch schon einmal

gefragt?

Stein: Dass ich als alter Knacker abzutreten habe, ist doch vollkommen normal;

da bin ich heilfroh. Das ist ganz in Ordnung, ich will mit dem ganzen Kram

nichts mehr zu tun haben. Auch mit diesem widerwärtigen Kritikerwesen

in Deutschland, das sind ja alles fürchterliche Kretins, grauenvoll. Darunter

habe ich früher einmal gelitten, jetzt leide ich nicht mehr, das ist doch

ein Fortschritt.

WELT.de: Mittlerweile stoßen sich viele Kritiker an denselben Theaterformen

wie Sie.

Stein: Das ist ja das besonders Lächerliche. Leute wie dieser Herr Stadelheimer – oder

wie der heißt – haben sich einmal hervorgetan in der Abschaffung

des sogenannten alten Theaters, haben mich als Idioten beschimpft. Und nun

beklagen sie plötzlich, dass das, was sie hervorgebracht haben, so saudoof

sei. Das ist wirklich peinlich.

WELT.de: Würde es Sie angesichts ihrer ökonomischen und organisatorischen

Kompetenz nicht reizen, einmal wieder in ein Theater einzutreten?

Stein: Nein. Ich bin nie in ein Theater eingetreten. Ich habe immer nur Theater

gegründet. Auch als ich an das Festival von Salzburg gegangen bin, habe

ich das völlig neu gegründet. Ich bin kein Nachfolger.

Das Gespräch führte Stefan Kister

Artikel erschienen am 02.01.2007

Donnerstag, den 4.Januar 2007

zwei Theaterleute mit Leben auf dem Land

Aber

siehe auch>