SPIEGEL

ONLINE - 20. Mai 2007, 17:10

URL: http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,483762,00.html

"

WALLENSTEIN"-MARATHON

Einfahrt in den Schiller-Bunker

Von Jenny Hoch

In seinem neuesten Mammutprojekt erweist sich Peter Stein einmal mehr als demütiger

Textarbeiter: Geschlagene zehn Stunden dauert seine Berliner Inszenierung von

Schillers "Wallenstein". Ohne den Wortakrobaten Brandauer hätte

das Unternehmen mit einer Bruchlandung geendet.

In Berlin hat soeben ein neues, ziemlich ungewöhnliches Museum aufgemacht.

Es befindet sich darin nur eine einzige Vitrine. Sie hat die Form eines enormen

rechteckigen Guckkastens, und man kann dort echte Menschen in historischen

Kostümen und Zottelperücken dabei beobachten, wie sie historische

Vorfälle nachstellen, die schon zu der Zeit, als ein berühmter Dramatiker

sie aufschrieb, ein alter Hut waren: Heerscharen von Schauspielern spielen

den Niedergang des berühmten Feldherrn Wallenstein im Dreißigjährigen

Krieg nach, dem Friedrich Schiller 1799 mit einem dreiteiligen dramatischen

Gedicht ein literarisches Denkmal setzte.

"

Wallenstein": Woodstock oder Weihnachtsmärchen?

Fotostrecke starten: Klicken Sie auf ein Bild (6 Bilder)

Der Direktor dieses Museums, das manche wohl auch Theater nennen würden,

ist Peter Stein, die lebende Ikone des deutschen Regietheaters. Der Mitbegründer

der Berliner Schaubühne hat sich nach seinen inzwischen nun auch schon

historisch zu nennenden Erfolgen in den sechziger und siebziger Jahren auf

eine ganz spezielle Form der Geschichts- und Dramenvermittlung verlegt: Als

demütiger Textarbeiter bringt er große Werke der Dramenliteratur

beinahe ungestrichen und ohne eigenen interpretatorischen Ansatz auf die Bühne.

Vornehmlich handelt es sich um Mammutprojekte, die er feldherrengleich organisiert

und finanziert.

Nach seiner 21-Stündigen "Faust"-Inszenierung in Expo-Jahr hatte

nun also ein 10-stündiger "Wallenstein" in der gigantischen

Kühlhalle einer aufgelassenen Brauerei im Berliner Problembezirk Neukölln

Premiere. Schon im Vorfeld hatte sein Hauptdarsteller Klaus Maria Brandauer

im SPIEGEL selbstbewusst prophezeit: "Das wird ein Schiller-Woodstock

in diesem Sommer in Berlin. Die Leute werden hinpilgern!" Und tatsächlich:

Frenetischer Applaus am Ende dieses Theater-Exerzitiums, das Schauspieler und

Zuschauer gemeinsam unter nicht unerheblichen körperlichen und physischen

Qualen durchgestanden haben. Eine Schicksalsgemeinschaft feiert sich selbst.

Soldatenfolklore und Musikantenstadl-Kitsch

Schon zu Beginn steckt Walter Schmidinger, der mit effektvollem Tremolo in

der Stimme den Prolog vom Blatt liest, das Terrain ab: es geht hier um die

ganz alte Schule der Mimenkunst - Modernisierung, Aktualitätsbezug, Entrümpelung

unerwünscht.

Was folgt, gibt zu schlimmsten Befürchtungen Anlass: "Wallensteins

Lager" sieht aus, als habe man die Karl-May-Festspiele in den Winter verlegt:

Durch knöcheltiefen Kunstschnee stapfen pittoresk gekleidete Soldaten

(Kostüme: Moidele Bickel). Man zecht unter Tipi-artigen Zeltplanen, und

wer etwas zu sagen hat, tritt heraus und nimmt um einen hölzernen Picknick-Tisch

Platz. Selbst vor allerliebst sich balgende Kinderscharen ist Stein nicht zurückgeschreckt.

Großes Schauspielertheater sieht anders aus, das hier ist Soldatenfolklore

und Musikantenstadl-Kitsch auf Weihnachtsmärchen-Niveau.

Dann, nach mehr als zwei Stunden, Auftritt Wallenstein. Auf der inzwischen

wohltuend aufgeräumten Bühne von Ferdinand Wögerbauer trifft

der Feldherr mit seiner Gattin und seiner Tochter Thekla zusammen, die er seit

Jahren nicht mehr gesehen hat. Brandauer spielt ihn nicht unbedingt als Sympathie-Träger.

Herrisch-entschlossen und gewohnt zu befehlen, geht er auch mit seinen Familienmitgliedern

wenig zimperlich um. Da gibt es keinen Zweifel: Dieser Mann ist ein Macher,

der weiß, was er will und der sich bei seinen kriegerischen Unternehmungen

oft genug die Hände hat schmutzig machen müssen. Doch hat dieser

Wallenstein auch seine Schwachpunkte.

Wallenstein in der Sackgasse

Obwohl durch und durch Stratege, vertraut er auf die Astrologie und glaubt

an das Schicksal - ein Umstand, der ihm später zum Verhängnis werden

wird. Auch bringt ein zartes Geschöpf wie seine Tochter oder die Attraktivität

seiner Schwägerin, der Gräfin Terzky, die Elisabeth Rath grandios

als berechnende, sich ihrer Ausstrahlung bewusste Strippenzieherin darstellt,

durchaus eine weichere Saite in ihm zum Klingen. Diese schwer zu fassende Ambivalenz

der Figur weiß Brandauer überzeugend darzustellen. Sein Spiel ist

facettenreich und trotzdem nicht beliebig, auch wenn ihm der "Wallenstein" als

Material offenbar nicht ausreichte. Er mischt seiner Figur zusätzlich

noch eine Prise hamletsches Zögern und ein Schuss faustsches Streben bei.

Tatsächlich erweist sich der österreichische Großschauspieler,

der sich zuletzt eher wenig inspirierend als Regisseur versuchte, als hervorragende

Besetzung für die Mammut-Rolle. Wenn er auftritt, nimmt er die riesige

Bühne voll und ganz in Beschlag. Seine Präsenz, besonders in den

intensiven Szenen, in denen Wallenstein sich mehr und mehr in eine Sackgasse

manövriert, ist enorm. Ebenso wie seine Fähigkeit, mit seiner Stimme

zu spielen, die Schillerschen Verse zu modulieren und deren Bedeutung zu transportieren,

anstatt die Worte nur vor sich herzutragen, wie es an diesem Abend leider allzu

oft zu beobachten ist.

Reanimation statt Innovation

Mit jungen Menschen etwa, kann Peter Stein erkennbar wenig anfangen. So geraten

die Liebesszenen zwischen Max Piccolomini und Thekla zum Gefühlsdebakel.

Friederike Becht darf als Wallensteins Tochter zwar anfangs kokett sein und

mit klarer Stimme ein schönes Lied singen, doch später ist sie nur

noch hold und harmlos. Alexander Fehling verschwindet als der junge Piccolomini

förmlich unter seiner frisch ondulierten Lockenperücke und findet

zu keiner erkennbaren Haltung. Zu dieser uninspirierten Regie passt, was Stein

vorab in einem Interview kundgetan hatte: Junge Leute seien zwar nicht interessanter,

dafür sähen sie "einfach besser aus als Alte".

Bleiben die Leutnants, Generäle, Oberste und Feldmarschalls. Peter Fitz

als Octavio Piccolomini, Daniel Friedrich als Graf Terzky, Rainer Philippi

als Illo, Uli Pleßmann als Isolani und Jürgen Holtz als Buttler

halten sich wacker in der sich erbarmungslos in Richtung Untergang abspulenden

Dramaturgie Schillers. Stein versteht es, seine Einfahrt in den Schiller-Bunker

dicht und zwingend zu choreografieren und den Bühnenraum intelligent zu

nutzen. Doch das sollte eigentlich zum Handwerk eines jeden guten Regisseurs

gehören. Schauspieler lobt man ja auch nicht dafür, dass sie sich

so viel Text merken können, sondern dafür, dass sie es schaffen,

der Figur etwas Eigenes mitzugeben.

Wenn am Broadway in New York eine Neuinszenierung eines alten Stückes

herauskommt, spricht man von einem "Revival", einer Wiederbelebung.

Es geht also von vorne herein gar nicht darum, etwas Neues, künstlerisch

Eigenständiges zu erschaffen. Nichts anderes als so eine Reanimation ist

letztlich auch dieser "Wallenstein". Dem Publikum scheint das zu

gefallen, denn es wird nicht überrumpelt oder mit unangenehmen Analogien

zur heutigen Zeit oder zum eigenen Leben konfrontiert. Alles ist erwartbar

und hübsch geordnet.

Doch im Jahr 2007 darfs schon etwas mehr sein, denn schon Schiller wusste: "Eng

ist die Welt und das Gehirn ist weit".

© SPIEGEL ONLINE 2007

Alle Rechte vorbehalten

Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH

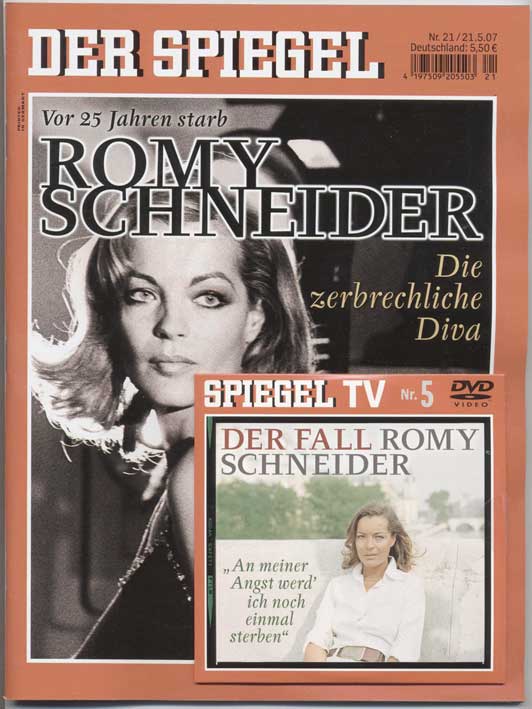

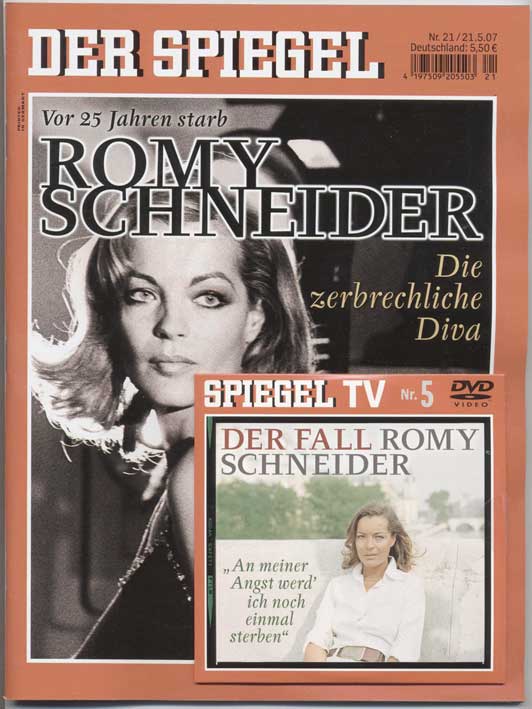

Und

am Ende sie selber tot. Damit der Film ihres Lebens wieder lebe: als Abbild

ihres Lebens. Des wahren Lebens Preis? Aber wer die Kunst einen Menschen

so darzustellen vernichtet, ist der Götter liebstes Opfer.

So einfach war das eben nicht.

Der, der diesen "Lebensfilm" damals machte, war eben nicht Redakteur

des BR, sondern die Leute des BR (inklusive Intendant Ö.) schnitten

und fügten hinzu, gegen seinen Willen, auf Drängen Romys,dh. H

Meyens. Und der, der den Film machte, am Anfang seines Weges, danach selbst

Produzent

aller

seiner

Filme zu

werden, damit sowas nicht mehr vorkommt, riskierte seine Zukunft,

indem man ihm Hausverbot im Haussender BR erteilte -15 Jahre, bis zum Parsifal-

und er wurde bedroht alle anderen Sender durch interne Information von

jeglicher Unterstützung

auszuschalten für alle seine Filme bei Produktion und Ankauf auf alle Zeiten.

( Berufsverbot, nach den DDR-Erfahrungen).

Die Schneereste wurden

nicht einfach rausgeschmissen und am Ende Romy mit Sohn des Kunstvernichters

ihres wahren Lebens angefügt. Dahinter liegen Kämpfe

um alles oder nichts. Nicht nur dessen, der dagegen kämpfte, um das

Bild der Porträtierten. Und die Urfassung tauchte nicht wieder

auf, sondern wurde nach über

30 Jahren wiederentdeckt , aufbewahrt von mutigen Leuten im Haus und mit

viel Mut gegen alle Regeln von Gerichtsurteilen wieder gesendet. Die

die Ehres dieses Senders aus der Hand von Interessenten- der Produzent H.

bekam einen Vertrag über 10 weitere Filme mitzumachen- retteten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Motekat-Schüler P.Stein

hatte Premiere in Berlin.

Erste Nachrichten vom Abend darauf.

Ein erschöpftes, aber doch animiertes und zeitweise auch gebanntes Publikum

belohnte den Kraftakt vom Samstag bis in der Nacht zum Sonntag mit viel Applaus,

vor allem für das Darstellerensemble mit «Wallenstein» Klaus

Maria Brandauer an der Spitze, und dem grandiosen, mit Szenenbeifall bedachten

Jürgen Holtz als General Buttler. Anerkennenden, wenn auch nicht übermäßigen

Beifall gab es für Stein, der als Mitbegründer der Berliner Schaubühne

am Halleschen Ufer (und späteren Lehniner Platz) vor allem in den 1970er

Jahren in der Bundesrepublik Theatergeschichte geschrieben hat. Er wird am

1. Oktober 70 Jahre alt.

Zu den anderen Darstellern gehörten Elisabeth Rath als Gräfin Terzky,

Peter Fitz, Friedericke Becht und Elke Petri. Den Prolog mit der Schlusszeile «Ernst

ist das Leben, heiter ist die Kunst» sprach ein großer alter Mann

des deutschsprachigen Theaters, der 74-jährige Walter Schmidinger.

Die Neugier der 1200 Zuschauer, darunter Altbundespräsident Richard von

Weizsäcker, Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse, der Schweizer

Schriftsteller Adolf Muschg und der Regisseur Claus Peymann, konzentrierte

sich auf den 63-jährigen Brandauer, der im Sommer vergangenen Jahres in

Berlin die «Dreigroschenoper» inszeniert hatte. Brandauers Wallenstein

mit schulterlanger Lockenmähne, ganz in Schwarz gekleidet mit langem Ledermantel

und Stulpenstiefeln (in der schweren Rüstung wird es später etwas

eng für ihn mit der geschwellten Brust), hat starke, bewegende Momente

- dazu gehört auch ein Kuss für den geliebten Max Piccolomini («Ich

habe viele Tausend reich gemacht, dich habe ich geliebt.»).

Brandauer ist mal der geduckte Tiger, der zum Sprung ansetzt oder mit sich überschlagender

Stimme über Treue und Verrat räsoniert. Dann ist er wieder der große

Melancholiker, dem das Schicksal übel mitspielt, obwohl er sich doch selbst

so gerne als den großen Spieler sieht. Und er ist der, der am Ende Opfer

seiner eigenen Selbstüberschätzung wird, kaltblütig gemeuchelt

und blutüberströmt als der einstige Liebling der Soldaten und mächtige

Generalissimus von zwei Soldatenknechten über die Bühne geschleift.

Nach dem verschneiten Feldlager zu Beginn lässt Stein später vor

leeren Bühnenhintergrund mit verschachtelten, in unterschiedlich grellen

Farben leuchtenden Wänden spielen, die die Schauspieler besonders ins

Licht rücken. Das Problem des Stückes bestehe in seinen Dimensionen

und seiner Länge, habe schon Schiller selbst erkannt und auch eine gekürzte

Fassung erarbeitet, betont Stein im Programmheft. Der Regisseur interpretiert

dort viel in Schillers Drama hinein, so die Tragik der Unentschlossenheit in

entscheidenden Momenten des Lebens, über Liebe, Treue und Verrat - «alle

widersprüchlichen Empfindungen zu unserer Existenz spiegeln sich in diesem

Stück wider».

Das herauszufinden, muss der Zuschauer aber «Sitzfleisch» haben.

Und viel «Regietheater», wie es Stein in den wilden Aufbruchzeiten

des Theaters der 1970er Jahre mitbegründet hat, ist auch nicht zu erkennen.

Aber der (fast) «ganze Schiller» ist es allemal, mit zum Teil großen

Darsteller-Leistungen - zu hören und zu sehen an jedem Wochenende in Berlin-Neukölln

bis zum 7. Oktober.

1966

aufgen. in dem Film, als Porträt eines Gesichts bestellt. Wie sehr

dieser Film dann zu dem ihren wurde, macht die Geschichte dieses Films erst

wahr. Mit allen Änderungsversuchen

des Lebens, das sich seinen Weg auf ihre Weise erfüllte.

x

Selten

wird mit solcher Härte zugeschlagen. Der Mann tot, der alles verursachte,

der Sohn tot, der daraus entstand, sie selbst tot, die es zuliess. Was sonst

täglich überall

ungestraft geschieht, hier wurde es zum Gesetz.

Wer

die

selbstgestellten Regeln seines Abbildes -sich der Wahrheitssuche von 3 Tagen

Möglichkeiten des Ganzen, ungeschminkt und unverfläscht zu stellen-

verletzt, kommt darin um. Und alle besonder Nähe und Art, die daran partizipieren,

mit. Vielfach geschieht Übertretung täglich, diese sensible Tragödin

der Weltdarstellungen aber,

stand unter besonderem Gesetz. Durch Nähe ohne Netz. Wie sie es auf dem

Theater suchte.

So

wurde Oskar Werner als Symbol des überholten Theaters damals zu Fall gebracht.

Die Schaubühne

stieg als Gegenmodell der Moderne auf. Der Schwanengesang O.W.s im Hamlet

vor seinem Tode war in seiner Melancholie ohne Gleichen. Der Hohn tödlich.

Peymann, der heutige Retter, flog

damals raus. Misstrauensvotum anlässlich

Handke(Ritt über den Bodensee)usw.